La amistad y la palabra

Enrique Silveira

La lectura de los hechos más truculentos ocurridos en el pasado siempre ha suscitado un particular interés a los que buscan regocijo entre las letras. Sublevaciones, conquistas, catástrofes y, más que ninguna otra opción, las guerras —que se nos presentan inevitables cuando son provocadas por la heroica defensa de lo que consideras tuyo, aunque todas dejan un reguero de angustia y remordimiento— han sido el acicate de lectores que después han ampliado sus gustos más allá del morbo que despierta la despiadada propensión del ser humano por la barbarie.

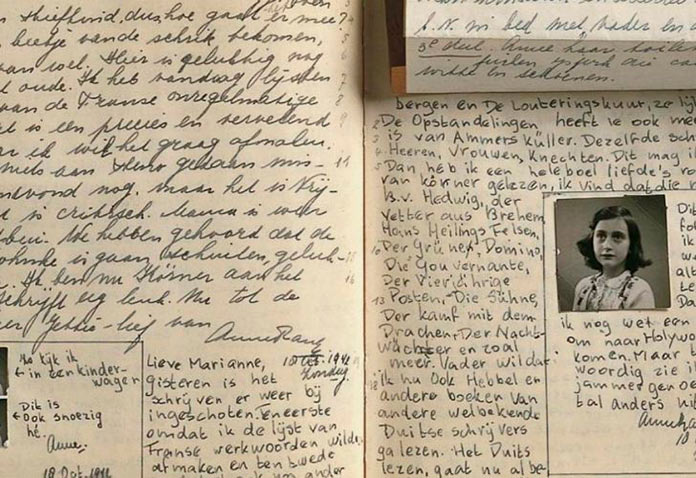

Este juntaletras, tras despachar los relatos construidos ex profeso para los primeros años, se obsesionó con las crónicas de los conflictos de las décadas precedentes, todos ellos bien acompañados de impactante documentación gráfica para hacerlos inolvidables, y topé casi sin querer con los «Diarios de Anna Frank», narración del confinamiento de personas cuyo único delito era profesar una religión denostada por la peste nazi que asolaba Europa en ese tiempo. Dos familias recluidas en «la casa de atrás», como la llamaron sus benefactores, donde consiguieron eludir durante setecientos setenta y nueve días el suplicio de Bergen-Belsen y Auschwitz-Birkenau. Una reclusión en la que se respiraba un aire cargado de injusticia, sinrazón y, sobre todo, de pánico que concluyó con otra prueba de que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor: la delación de los que han convivido contigo pero consiguen tranquilidad o pingües beneficios a cambio de tu extinción. Tras concluir la historia, se asentó en mi memoria un recuerdo acre que todavía albergo, incapaz de imaginarme encarcelado en tan angosto espacio durante una buena parte de mi adolescencia, esa que pasé disfrutando de amplios y seguros espacios en los crecí sin mayores contingencias que las propias de la edad.

No puede ser más desorbitado comparar el martirio de los protagonistas de la afamada novela con las adversidades a las que nos está sometiendo este virus que copa los noticiarios de estas semanas; resulta un atrevimiento recordar aquellos hechos como si los reeditáramos los ahora enclaustrados para evitar el contagio del coronavirus; sin embargo, este suceso ha desarrollado nuestra empatía con respecto a los que no gozan de nuestras ventajas primermundistas, nos invita a reflexionar sobre desdichas ocurridas no tanto tiempo atrás y nos obliga a estimar las prebendas de las que disfrutamos sin apreciarlas como se merecen. No soy de los que recurren a los refranes —mejor articular el mensaje propio— y menos aquellos que me producen urticaria, como el que sugiere que las adversidades devienen al tiempo en mejoras imperecederas; las calamidades son inevitables pero mejor adaptarse a través de nuestra capacidad precautoria que no por la continua exposición a ellas.

Sí pienso que, tras el tormento de no poder pisar la calle (aunque muy bien pertrechados en casa, desde luego) recordaremos que fuimos aquellos que, solidarizados sin apenas fisuras, doblegamos a una enfermedad que fue capaz de obligarnos a dejar nuestras cómodas rutinas y bajar del Olimpo durante unas semanas. Seguro que tras recuperar nuestros hábitos apreciaremos mucho más nuestro benévolo clima, saludaremos con nuestra mejor sonrisa, reconoceremos la belleza donde antes no la distinguíamos, juzgaremos a los que nos rodean con más benevolencia y daremos las gracias por poder contarlo.