c.q.d.

Felipe Fernández

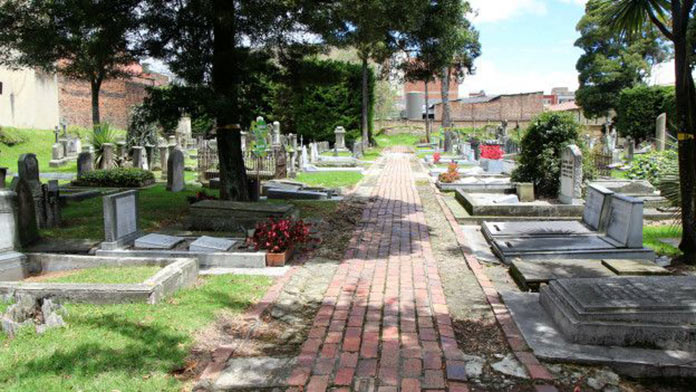

Una visita por los cementerios de nuestros pueblos nos descubre todo un mundo de imágenes, colores y sensaciones difícilmente repetible en otros lugares. Es verdad que en algunos países de nuestro entorno se convierten en zonas de paseo en las que solazarse mientras se recorren viales que son auténticas avenidas con flores vistosas y ornamentos llamativos. Pero en nuestra mentalidad “cristiano-austera”, los camposantos son, sobre todo, lugares de recogimiento, oración y visita ocasional en fechas señaladas. Por otra parte, demasiado a menudo, han sido y son protagonistas de relatos y leyendas que les proporcionan un aura “mágico-misteriosa” que no hace sino aplazar las visitas de año en año. Por eso, darse una vuelta por allí el día de Todos los Santos y abrir bien los ojos para no perderse nada de lo que ocurre, genera una buena cantidad de información muy recomendable. Así, además de los encuentros ocasionales con gente casi olvidada que te hace recordar situaciones e imágenes de la niñez, impresiona el silencio rodeado de murmullos que envuelve el ambiente, como si solo se eligieran las palabras estrictamente necesarias para los trabajos pertinentes. Un vistazo por determinadas zonas descubre cómo las familias gitanas acampan –literalmente- con toda suerte de enseres y objetos para acompañar a sus muertos, esta vez sí, hasta el anochecer. Más allá, cerca del lugar en el que se construyen nuevos “adosados” -porque los clientes no dejan de llegar- algunas personas, con mimo, con recogimiento, con emoción contenida, se afanan en limpiar, colocar y asear las lápidas, para después apartarse un poco y recitar sentidas oraciones que acaban casi siempre en lágrimas contenidas y silenciosas. Me afano en leer algunos epitafios de gente conocida y pregunto por algunas situaciones que desconozco para poder entender el porqué de los mensajes. Si el epitafio es el texto que honra al difunto, reniego de los breves, de los que quieren encerrar toda una vida en dos líneas entrecomilladas, como si eso fuera posible. Fantaseo con aquella idea, primero graciosa y luego bastante seria, que proponía mecanismos interactivos en las lápidas, de tal suerte que con un solo clic tuviéramos acceso al recorrido vital del finado y se desplegara un menú en el que pudiéramos comprobar sus penas y sus alegrías, sus éxitos y sus fracasos, sus amores y sus desamores, sus canciones preferidas, y un largo etcétera que sustituyera los textos cortos de los epitafios. Y, mientras tanto, pienso en el mío; por supuesto.